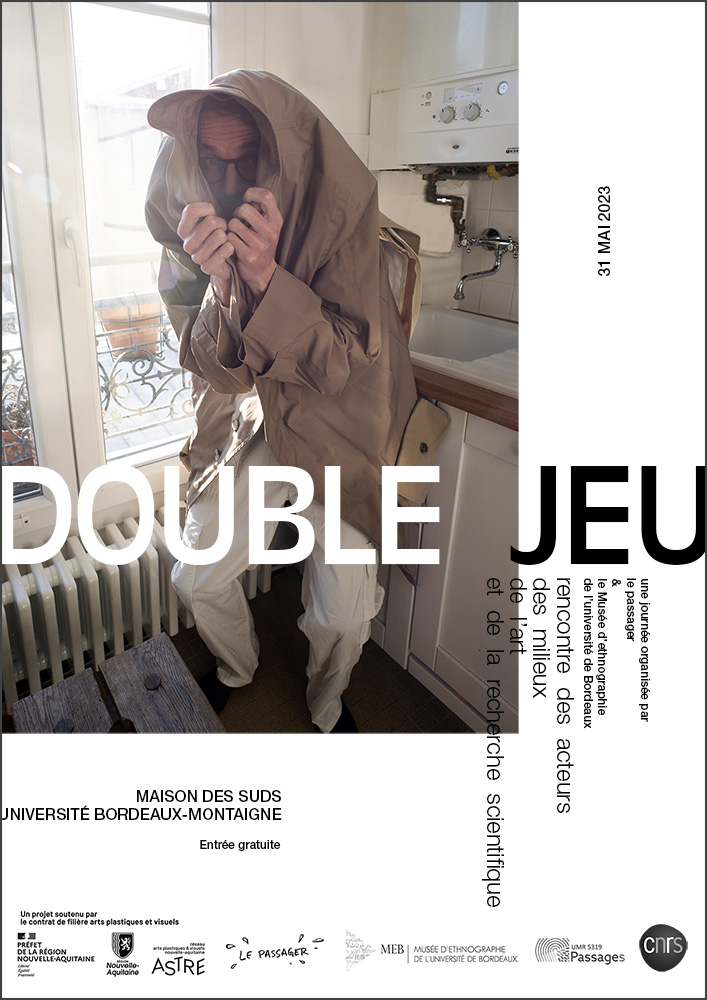

table ronde et atelier – Maison des suds (Université Bordeaux-Montaigne) – 31.05.23

télécharger le programme

Le centre d’art le passager et le musée d’ethnographie de l’université de Bordeaux, organisent le 31 mai 2023, à la Maison des Suds (Université Bordeaux-Montaigne), une journée sur les enjeux des projets qui font se croiser pratiques et mondes de l’art et des sciences. La journée, qui se déroulera en deux temps, avec une table ronde le matin et un atelier accélérateur de projets l’après-midi, sera l’occasion d’échanger avec des acteurs des mondes de l’art et de la recherche. Elle se terminera par le lancement des revues copie et copie photographie.

Journée gratuite.

>>> Attention, initialement prévue au Musée d’ethnographie – qui est actuellement fermé suite au blocage du site Victoire – la journée se déroule à l’auditorium de la Maison des Suds (Université Bordeaux-Montaigne – Pessac). <<<

Déroulement de la journée

9h – Accueil, café

9h45 – Ouverture de la journée

10h00 – Table ronde

12h00 – Pause repas (libre)

14h00 – Atelier accélérateur de projets

17h – Lancement des revues copie et copie photographie.

Informations pratiques

Le site

Maison des Suds

12, esplanade des Antilles

33607 PESSAC

La journée se déroule à l’auditorium.

Entrée gratuite

Accès

Depuis la gare Bordeaux Saint-Jean :

– prendre tram C (devant la gare), puis Tram B arrêt « Montaigne-

Montesquieu » (env. 45 min)

– prendre bus ligne 10 arrêt « Montaigne -Montesquieu »

(devant la gare) (env. 40 min)

– prendre le TER dir. Arcachon, descendre à « Pessac Centre »

(5min), puis prendre tram B arrêt « Montaigne-Montesquieu »

(8min)

Plus d’informations

par email : florianhoussais@gmail.com

Détail de la table ronde

Les pratiques de l’art et les pratiques des sciences

sont-elles compatibles ?

Interventant.e.s :

Camille Béguin

– Postdoctorante, SIC.LAB Méditerranée, Université Côte d’Azur

Sophie Chave-Dartoen

– Directrice du Musée d’ethnographie de Bordeaux, Faculté d’anthropologie sociale, ethnologie / MCF, UMR Passages, Université de Bordeaux

Clémence de Montgolfier

– Artiste / Docteure en SIC, CIM-CEISME, Université Sorbonne-Nouvelle

Jacques Pouyaud

– MCF, Laboratoire de Psychologie, Université de Bordeaux

Modérateur :

Florian Houssais

– Artiste / Doctorant, Lier-FYT, EHESS

Détail de l’atelier

Artistes :

Agustin Ramos Anzorena

– « Faux-Terrain »

Benjamin Arnault

– « La définition de la forêt »

Manuel Houssais

– « Hautes Études »

Clémence de Montgolfier

– « Le Grain de la voix »

Florian Houssais

– « Les séminaires sous le manteau »

Discutant.e.s :

Sophie Chave-Dartoen

– Directrice du Musée d’ethnographie de Bordeaux, Faculté d’anthropologie sociale, ethnologie / MCF, UMR Passages, Université de Bordeaux

Diego Jarak

– Directeur du Master Audiovisuel, média numérique interactif,

jeux / Directeur du Festival ZERO1 des Arts Hybrides et

Cultures Numériques / MCF, CRHIA, La Rochelle Université

Stéphane Marchais

– Chargé des publics et des partenariats éducatifs, FRAC

Poitou-Charentes

Programme

Un projet artistique est-il compatible

avec un projet scientifique ?

Le centre d’art le passager et le musée d’ethnographie de

l’université de Bordeaux vous accueillent le 31 mai 2023, à la

Maison des Suds, pour une journée professionnelle sur les enjeux

des projets qui font se croiser mondes de l’art et mondes

des sciences.

La thématique art(s) / sciences est un sujet fréquemment

convoqué par les acteurs des mondes de l’art comme des mondes

des sciences ; on invite des artistes en résidence dans des laboratoires

ou des universités, avec l’idée, à peine voilée, que le génie

artistique viendra bousculer les habitudes des scientifiques, voire

ouvrir de nouveaux chemins. On monte des projets avec des binômes

artistes/scientifiques, avec l’idée qu’inévitablement, il en

accouchera une oeuvre à la fois scientifique et artistique, comme

on obtient du vert en mélangeant du bleu et du jaune. Au-delà

de toutes ces évidences, on en oublie bien souvent de poser une

question préalable : projets artistiques et projets scientifiques

sont-ils compatibles ? Y-a-t-il des projets qui soient réellement

artistiques et scientifiques à la fois ? Car à y regarder de plus

près, la quasi-totalité des projets art(s)/sciences, sont en fait des

projets artistiques à thématiques scientifiques, qui véhiculent

une idéologie de la science au mieux naïve, au pire fausse. Bien

loin de l’illusion d’une grande communion.

Le temps d’un projet artistique est-il celui d’un projet scientifique

? Y est-on un auteur de la même façon ? Les ressources

institutionnelles et financières sont-elles les mêmes, avec les

mêmes attentes ? Qu’en est-il des modes de validation et de véridiction

? Montre-t-on le résultat de son travail de la même

façon suivant s’il est artistique ou scientifique ? En parle-t-on de

la même manière ? Quelles sont les difficultés professionnelles

que rencontrent les artistes qui ont aussi une pratique scientifique

? Comment ces deux pratiques cohabitent-elles, quelles sont

leurs divergences et leurs points de contact ?

Pour tenter d’esquisser des éléments de réponses à ces nombreuses

questions, on invitera des artistes et des chercheurs qui

ont une pratique artistique et scientifique (au sens où ils existent

dans les deux mondes sociaux), ainsi que des professionnels des

mondes des sciences. Et à travers leurs retours d’expérience et cet

exercice de comparaison, on essaiera d’en savoir un peu plus sur

la réalité quotidienne des pratiques artistiques et scientifiques.

Et ce faisant, de la réalité d’un projet art(s)/sciences.

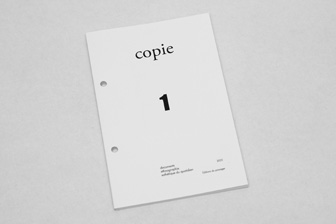

Lancement des revues copie et copie photographie

Copie est une revue d’art et de sciences humaines et sociales

qui traite d’ethnographie, du document et d’esthétique du quotidien.

Et copie photographie est une revue dédiée à la photographie

sous toutes ses formes. Dirigées par Hannah Brun, elles

sont toutes les deux les revues du centre d’art le passager, dont

elles prolongent l’activité et l’état d’esprit sur un versant éditorial.

Elles sont éditées aux Éditions du passager.

Projet réalisé avec le soutien de l’EHESS.

Journée réalisée avec le soutien d’Astre (Réseau arts plastiques et visuels en Nouvelle-Aquitaine), du Musée d’ethnographie de l’université de Bordeaux, de la Maison des Suds (CNRS – Université Bordeaux-Montaigne) et de l’UMR Passages.